E-Mobility Forum Kreis Konstanz 2022

Freitag, 21. Oktober 2022, Insel Mainau im Bodensee

Freitag, 21. Oktober 2022, Insel Mainau im Bodensee

Ab September 2022 wird das erste Elektroschiff der weißen Flotte in Katamaran-Bauweise MS „Insel Mainau“ in den regulären Pendelbetrieb zwischen Unteruhldingen und der Insel Mainau aufgenommen.

Technische Details der MS „Insel Mainau“:

Integration der Photovoltaik-Module in die Überdachung des Freidecks.

Dipl.-Ing. Schiffbau Christoph Witte von der Bodensee Schiffsbetriebe GmbH stellt anlässlich der Schiffstaufe am 17. Juli 2022 die technischen Details der MS „Insel Mainau“ vor.

Einer der beiden elektrischen Antriebsmotoren mit 75 kW Leistung.

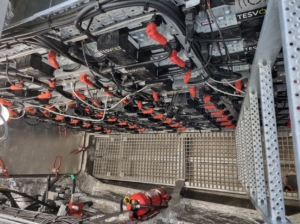

Einer der beiden Batterieräume unter Deck.

Geschäftsführer der Energieagentur Kreis Konstanz Gerd Burkert am Steuer der MS Insel Mainau.

Wie sieht das Reisen mit einem Elektroautos in der Praxis aus? Genau dies testen wir mit verschiedensten Elektrofahrzeugen verschiedenster Hersteller für Sie! Nach dem Polestar 2 und dem Hyundai Ioniq 5, folgt nun mit dem Peugeot e-Rifter ein Hochdachkombi mit bis zu 7 Sitzen.

Der Peugeot e-Rifter ist bereits seit Juli 2021 erhältlich und bietet eine nutzbare Batteriekapazität von 45 kWh, die zu einer WLTP Reichweite von bis zu 282 km verhelfen. Geladen werden kann der e-Rifter mit bis zu 11 kW Wechselstrom oder 100 kW an einer CCS Ladestation. Doch was bedeutet dies für die Praxis z.B. auf der Fahrt in den Urlaub? Obwohl es sich um ein Fahrzeug mit einer vergleichsweisen kleinen Batterie handelt, wollten wir dies einmal in einem Langstreckentest darstelle und haben eine Fahrt zum Frankfurter Flughafen unternommen, lesen Sie im folgenden unseren Erfahrungsbericht!

Zum Start unserer Fahrt in Radolfzell, wies die Batterie einen Ladezustand von 100% auf, die 45 kWh nutzbaren Energiemenge reicht im WLTP Zyklus für 269 – 282 km. Dies reicht natürlich nicht für die Strecke von rund 340 km aus, daher stehen nun zwei Varianten zur Routenplanung offen.

Integrierte Navigation im Peugeot e-Rifter:

Wie viele anderen Fahrzeuge verfügt auch der e-Rifter über ein integriertes Navigationssystem, welches zudem auch Live Verkehrsinformationen mit einfließen lässt. Bei der Langstreckenplanung ist dieses jedoch weniger gut geeignet. Zwar gibt es eine Suchfunktion für Ladestationen, diese sind jedoch von der Position aus entlang der Route. Ein Vorschlag an welcher Ladestation man am besten lädt und wie lange dieser Ladevorgang dauern wird oder bis zu welchem Batteriestand man laden sollte, wird leider nicht vorgenommen.

Die Alternative zum Peugeot Navigationssystem nennt sich „A Better Route Planer“ und ist eine kostenlose Webseite zur Routenplanung für Elektroautos, welche es auch als App im Google Play und Apple App Store gibt. Auch ist es möglich in der kostenpflichtigen Variante dieses Navigationssystem in Apple CarPlay und Android Auto zu nutzen.

Damit in Zukunft die unterschiedlichen Navigationssysteme und Fähigkeiten der einzelnen von uns getesteten E-Fahrzeuge keinen maßgeblichen Eingriff in das Endergebnis haben, haben wir uns dazu entschlossen für unsere Langstreckentests auf den ABRP zurückzugreifen.

Bei vielen Elektrofahrzeugen macht es keinen Sinn zu warten, bis die Batterie auf 100 % vollgeladen ist. Grund dafür ist die Ladekurve der jeweiligen Modelle. So kann man in der Regel davon ausgehen, dass je höher der Ladezustand der Batterie, desto geringer die Ladeleistung ausfällt. So fällt die Leistung, also die Geschwindigkeit mit der ich Reichweite wieder nachladen lässt, meist zwischen 10 und 80 % Ladezustand kontinuierlich ab.

Ab 80% reduziert sich diese Ladeleistung bei vielen E-Fahrzeugen noch ein mal stark. Somit nutzt man in der Regel nur auf der ersten Etappe die größte Bandbreite an Batterieladung, oftmals fährt man dann auf 10 % herunter, da ab hier in der Regel die höchste Ladeleistung zu erwarten ist.

Je besser die Ladekurve und die Effizienz ist, desto weniger macht es zudem Sinn die Reisgeschwindigkeit zu reduzieren. Aufgrund der kleineren Batterie als unsere eigentlichen Lanstreckenfahrzeuge und des vermutlich durch die Aerodynamik bedingte vergleichsweisen hohen Verbrauch bei 130 km/h haben wir uns für eine gemischte Geschwindigkeitsfahrweise auf der Autobahn entschieden. So betrug die Geschwindigkeit zwischen 130 und 100 km, Streckenweise auch niedriger, z.B. bedingt durch Baustellen.

Der erste Ladestopp erfolgte an der Ladestation am Rastplatz Schönbuch Ost, dort befinden sich derzeit zwei Schnellladunkte welche sich eine Leistung von 150 kW teilen des Anbieters EnBW, sowie ein sogenannter Tripple Charger der EnBW mit einer maximalen Ladeleistung von 50 kW zur Verfügung.

Der zweite Ladestopp erfolgte auf dem Rasthof Bruchsal Ost mit einer Restakkuladung von 25 %. Geladen werden kann hier ebenfalls an einer Schnellladestation der EnBW, bei der sich zwei Ladepunkte eine Leistung von 150 kW teilen. Zusätzlich steht hier auch erneut ein Tripple Charger an dem E-Fahrzeuge mit einer Ladeleistung von maximal 50 kW laden können. Aber auch der Anbieter Ionity bietet hier vier Schnellladestationen mit einer Leistung von jeweils bis zu 350 km.

Nach 342 km haben wir unser Ziel die Ladestationen des Anbieters Allego am Fankfurter Flughafen erreicht. Hier befinden sich sechs Schnelladepunkte verteilt auf 3 Stationen, welche jeweils eine Leistung von 300 kW auf zwei Ladepunkte verteilen können.

Insgesamt benötigen wir für unsere Reise etwa 4 Stunden und 21 Minuten, davon waren 39 Minuten Ladezeit verteilt auf 2 Ladestopps mit im Schnitt etwa 20 Minuten Dauer.

Aufgrund unserer Erfahrungen mit dem Peugeot e-Rifter würden wir eine Höchstreisegeschwindigkeit von um die 100 km/h empfehlen, da das Fahrzeug leider sonst zu einem höheren Verbrauch neigt und die Fahrzeugbatterie mit nutzbaren 45 kW nicht für tägliche Langstreckenfahrten von 340 km ausgelegt ist. Dennoch funktioniert eine Langstreckenfahrt mit dem e-Rifter wie unser Test zeigt.

Die Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ empfiehlt eine Pausenzeit von 10 bis 20 Minuten nach 2 Stunden Fahrt. Berücksichtig man dies, hätte man auch mit einem klassischem Verbrenner 1 Pause einlegen müssen. Angesichts dieser empfohlenen Pausenzeit reduziert sich der Mehrzeitaufwand durch das Laden des Peugeot e-Rifter nur noch auf 19-29 Minuten.

Die Ladekosten können aufgrund verschiedener Tarifsysteme der Ladestromanbieter stark variieren. So bietet viele Automobil-Hersteller Sondertarife für die Ladestationen an Ionity an, wohingegen man mit dem Ladetarif andere Anbieter an diesen Stationen erheblich mehr zahlen müsste. Auch ist empfehlenswert die maximale Ladeleistung seines Fahrzeuges zu berücksichtigen, lädt das e-Auto wie der e-Rifter mit bis zu 100 kW lohnt es sich nicht ggf. einen höheren Tarif für einen Ladepunkt mit bis zu 350 kW auszuwählen.

Transparenzhinweis: Das Testfahrzeug wurde uns vom Autohaus Südmobile in Radolfzell kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Bereits in den letzten Jahren war ein Anstieg der Neuzulassungszahlen im LK Konstanz im Bereich der Elektro-PKW zu vermelden. Im Jahr 2021 stieg laut Auskunft der KfZ-Zulassungsstellen im Landkreis Konstanz, der Bestand der Elektro-PKW von 1.310 auf 2.825 rein elektrische PKW. Hinzu kommen 108 elektrische LKW, 38 e-Krafträder, sowie 43 e-Leichtkraftfahrzeuge. Ergänzt werden diese von 1.702 Plug-In Hybrid Fahrzeugen, sowie 4 Brennstoffzellen Fahrzeugen.

Im Vergleich zum 01.01.2021 wuchs der Bestand an batterieelektrischen PKW im Landkreis demnach um 116% an.

Mit der Auslieferung der ersten sechs rein elektrischen Busse starten die Stadtwerke Konstanz nun in den langfristigen Umbau ihrer Busflotte. „Unser Ziel ist es, dass der Rote Arnold bis zum Jahr 2035 vollständig elektrisch unterwegs ist“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Norbert Reuter. „Deshalb werden wir künftig keine Dieselbusse mehr neu anschaffen, sondern auf Elektroantriebe setzen. Damit werden wir nicht nur die Klimabilanz der Busse, sondern zugleich auch den Lärmschutz und dadurch die Lebensqualität für die Menschen in Konstanz verbessern.“

In wenigen Wochen werden die sechs neuen Elektrobusse in den Linienbetrieb gehen. In Zukunft werden durchschnittlich pro Jahr vier neue E-Busse beschafft werden müssen. Die Investitionen der Stadtwerke belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro für die Anschaffung der Busse und dessen Ladeinfrastruktur. Wobei 2,3 Millionen Euro an Fördergeldern vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie eine Förderung des Landes Baden-Württemberg einflossen.

„Die Zukunft des Roten Arnold wird elektrisch sein, das steht fest. Der Öffentliche Personennahverkehr ist, gemeinsam mit weiteren Mobilitätsformen wie Leihrad-Mietsystemen, der Schlüssel zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Mobilitätswende“, sagt Oberbürgermeister Uli Burchardt, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke ist. „Die Stadtwerke kommen ihrer Verantwortung nach und sind ein wichtiger, unverzichtbarer Partner, wenn es darum geht, den Klimaschutz voranzubringen – das sieht man an diesem Beispiel. Ich freue mich sehr, dass die Busse jetzt da sind und ich bin gespannt, sie im Stadtverkehr zu erleben. Sie sind ja auch um einiges leiser als die Diesel-Fahrzeuge und ich bin sicher, auch das wird an vielen Stellen in der Stadt einen echten Unterscheid machen.“

Bei den sechs neuen Elektrobussen handelt es sich um das Modell „eCitaro“ des Herstellers Mercedes Benz. Jeder Bus verfügt über eine Reichweite von mindestens 250 km und kann bis zu 76 Fahrgäste lokal emissionsfrei transportieren. Die Ladung der Busse erfolgt über Nacht auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Konstanz. „Die Busse werden mit Ökostrom geladen, der durch das Grüner Strom Label zertifiziert ist. Das ist sehr wichtig“, erklärt Ralph Stöhr, Leiter der Busbetriebe der Stadtwerke Konstanz. Auch kann

Pro Einsatztag spart ein Elektrobus etwa 90 Liter an Kraftstoff ein, so sollen pro Jahr mehr als 300 Tonnen CO2 eingespart werden kann. Auch kann davon ausgegangen werden, dass die Batterien der Busse während ihrer Lebensdauer nicht ausgetauscht werden müssen. Die sechs neuen E-Bussen starten Ihren Einsatz im Februar auf den Linien 6 und 14.

Alle Informationen und technische Daten zu den Bussen findet man auch unter www.stadtwerke-konstanz.de/elektrobus.

Wie sieht das Reisen mit einem Elektroautos in der Praxis aus? Genau dies testen wir mit verschiedensten Elektrofahrzeugen verschiedenster Hersteller für Sie! Als erstes haben wir den Polestar 2 des Herstellers Polestar auf die Reise von der Bodenseemetropole Radolfzell in die etwa 800 km entfernte Weltmetropole Hamburg geschickt. Nun folgte das neuste Modell aus dem Hause Hyundai, der IONIQ 5.

Bei unserem Testfahrzeug handelte es sich um die Variante mit großer Batterie und Allradantrieb, welcher durch je einem Elektromotor an jeder Achse realisiert wird.

Unser Langstreckentest erfolgte November 2021 bei Temperaturen zwischen 5 und 8°C bei häufig regnerischem Wetter. Es ist anzunehmen, dass bei einer Fahrt bei guten Wetter und Temperaturen um die 20° C eine geringere Reisezeit durch einen niedrigeren Verbrauch zu erfahren wäre.

Zum Start unseres Tests, wies die Batterie einen Ladezustand von 100% auf, die 72,2 kWh nutzbaren Energiemenge reicht im WLTP Zyklus für 430 – 462 km. Dies reicht natürlich nicht für die Strecke von 800 km aus, daher stehen nun zwei Varianten zur Routenplanung offen.

Integrierte Navigation im IONIQ 5:

Wie viele anderen Fahrzeuge verfügt auch der IONIQ 5 über ein integriertes Navigationssystem, welches zudem auch Live Verkehrsinformationen mit einfließen lässt. Bei der Langstreckenplanung ist dieses jedoch weniger gut geeignet. Zwar gibt es eine Suchfunktion für Ladestationen, diese sind jedoch von der Position aus entlang der Route. Ein Vorschlag an welcher Ladestation man am besten lädt und wie lange dieser Ladevorgang dauern wird oder bis zu welchem Batteriestand man laden sollte, wird leider nicht vorgenommen.

Die Alternative zum Hyundai Navigationssystem nennt sich „A Better Route Planer“ und ist eine kostenlose Webseite zur Routenplanung für Elektroautos, welche es auch als App im Google Play und Apple App Store gibt. Auch ist es möglich in der kostenpflichtigen Variante dieses Navigationssystem in Apple CarPlay und Android Auto zu nutzen.

Damit in Zukunft die unterschiedlichen Navigationssysteme und Fähigkeiten der einzelnen von uns getesteten E-Fahrzeuge keinen maßgeblichen Eingriff in das Endergebnis haben, haben wir uns dazu entschlossen für unsere Langstreckentests auf den ABRP zurückzugreifen.

Zur Berechnung der Route stellten wir den ABRP auf eine Außentemperatur von 7°C und einer maximal Geschwindigkeit von 130 km/h bei offenem Tempolimit ein. Daraus resultierte eine Prognose von 4 Ladestopps mit einer totalen Ladezeit von 64 Minuten bei einem Durchschnittsverbrauch von 27,4 kWh/100 km auf einer Strecke von 794 km. Die Reisezeit wurde mit insgesamt 8h und 24 Minuten prognostiziert.

Bei vielen Elektrofahrzeugen macht es keinen Sinn zu warten, bis die Batterie auf 100 % vollgeladen ist. Grund dafür ist die Ladekurve der jeweiligen Modelle. So kann man in der Regel davon ausgehen, dass je höher der Ladezustand der Batterie, desto geringer die Ladeleistung ausfällt. So fällt die Leistung, also die Geschwindigkeit mit der ich Reichweite wieder nachladen lässt, meist zwischen 10 und 80 % Ladezustand kontinuierlich ab.

Ab 80% reduziert sich diese Ladeleistung bei vielen E-Fahrzeugen noch ein mal stark. Somit nutzt man in der Regel nur auf der ersten Etappe die größte Bandbreite an Batterieladung, oftmals fährt man dann auf 10 % herunter, da ab hier in der Regel die höchste Ladeleistung zu erwarten ist.

Je besser die Ladekurve und die Effizienz ist, desto weniger macht es zudem Sinn die Reisgeschwindigkeit zu reduzieren. Um eine Basis für all unsere künftigen Langstreckentests zu definieren, haben wir unser maximales Tempo bei unbegrenztem Tempolimit auf 130 km/h, gemessen nach GPS, definiert.

Der erste Ladestopp erfolgte an der Ladestation am Rastplatz Wunnenstein Ost, dort befinden sich derzeit 4 Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 350 kW des Anbieters Ionity, zwei Schnellladunkte welche sich eine Leistung von 150 kW teilen des Anbieters EnBW, sowie ein sogenannter Tripple Charger der EnBW mit einer maximalen Ladeleistung von 50 kW zur Verfügung. ABRP hatte hier eine Ladezustandsprognose von 25% angegeben, entgegen der Prognose hatten wir sogar 36% restliche nutzbare Batteriekapazität zur Verfügung. Problematisch erwies sich jedoch die anscheinend nicht warm genug gewordene Batterie. So empfahl uns ABRP eine Ladung von 25 auf 64 % in 11 Minuten. Die Ladung hatte daher 20 Minuten in Anspruch genommen. Als höchste Ladeleistung konnten wir hier rund 120 kW vermerken, die theoretische Ladeleistung im Idealpunkt der Ladekurve liegt jedoch bei rund 223 kW.

Der zweite Ladestopp erfolgte auf dem Rasthof Riedener Wald Ost mit einer Restakkuladung von 20 %. Geladen werden kann hier ebenfalls an einer Schnellladestation der EnBW, bei der sich zwei Ladepunkte eine Leistung von 150 kW teilen. Zusätzlich steht hier auch erneut ein Tripple Charger an dem E-Fahrzeuge mit einer Ladeleistung von maximal 50 kW laden können.

Der ABRP hatte hier einen Restladezustand von 10% prognostiziert und uns eine Abfahrt mit 63 % Ladzustands nach 16 Minuten Ladezeit prognostiziert. Leider konnten wir aufgrund der weiterhin zu kalten Batterie auch hier die volle Leistungsaufnahme der Batterie nicht erreichen, dennoch luden wir mit bis zu 186 kW. Zum Vergleich: Der Volkswagen ID.4 lädt maximal mit 125 kW.

Nach 16 Minuten hatten wir einen Ladezustand von 63% erreicht und konnten die Reise fortsetzen. In dieser Zeit lud der IONIQ 5 eine Strommenge von 35,41 kWh nach, was bei 16 Minuten Ladezeit einen Durchschnittswert von rund 130 kW entspricht.

Nach über der Hälfte der Strecke erreichten wir unseren vierten Ladestandort an der ARAL Tankstelle bei der Autobahnausfahrt Kirchheim. Hier befinden sich 4 Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 350 kW des Anbieters Ionity. In den 26 Minuten lud der Polestar 2 44,32 kWh nach und erreichte dabei eine durchschnittliche Ladeleistung von über 100 kW. Die Spitze der Ladekurve liegt übrigens bei knapp über 150 kW.

Unseren letzten Ladestopp auf der Reise nach Hamburg absolvierten wir nach über 600 km an der Autobahnraststätte Harz Ost. Auch hier stehen 4 Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 350 kW des Anbieters Ionity zur Verfügung. Ergänzt werden diese um einen Tripple Charger mit einer maximalen Ladeleistung von 50 kW.

Dieser Ladestopp stellte den längsten auf unserer Reise da. Innerhalb von 40 Minuten wurden hier fast 59 kWh geladen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Ladeleistung von etwa 88 kW.

Nach 801 km laut Bordcomputers des Hyundai IONIQ 5 erreichten wir unser Ziel direkt hinter der Grenze Hamburgs, den Autohof Harburger Berge Ost. Auch hier befindet sich zwei Schnellladestation mit 2 Ladepunkten, welche sich je 300 kW teilen.

Für die Reise nach Hamburg verbuchte der Bordcomputer eine Fahrzeit von 8 Stunden und 50 Minuten, womit wir rund 1,5 Stunden länger als die übliche Fahrzeit für diese Strecke benötigt haben. Dies war mit einer großen Anzahl an Staus, Baustellen und Umleitungen begründet.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit lässt sich mit 91 km/h berechnen. Für diese Geschwindigkeit liegt der Verbrauch etwas hoch bei durchschnittlich 25,6 kWh/100 km laut Bordcomputer. Die Außentemperaturen lagen zwischen 4°C und 9°C bei überwiegend regnerischem Wetter.

Insgesamt benötigen wir für unsere Reise etwa 10 Stunden und 12 Minuten, davon waren 82 Minuten Ladezeit verteilt auf 4 Ladestopps mit im Schnitt etwa 20 Minuten Dauer.

Problematisch zeigte sich auf der Fahrt, dass der Hyundai IONIQ 5 nicht über eine Vorkonditionierung der Batterie zum Schnellladen verfügt, statt der bis zu 222 kW Ladeleistung, welche wir auf der Rückfahrtdurch eine andere Fahrweise erzielen konnten, erreichten wir auf der Hinfahrt einen maximalen Wert von 186 kW. Da die Batterie schlichtweg noch zu kalt war. Dennoch liegt diese Ladespitze fast 50% über der Ladespitze der Konkurrenzmodelle, wie der Volkswagen ID.4 oder der Audi Q4 e-tron.

Bei wärmerem Wetter, kleineren Felgen, sowie besseren Straßenverhältnissen wäre eventuell sogar eine Ladezeit von etwa 1 Stunde erreichbar. Gerne testen wir den Hyundai Ioniq noch einmal unter Sommerverhältnissen, vielleicht dann auch mit der etwas effizienteren Heckantrieb Variante.

Die Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ empfiehlt eine Pausenzeit von 10 bis 20 Minuten nach 2 Stunden Fahrt. Berücksichtig man dies, hätte man auch mit einem klassischem Verbrenner 4 Pausen einlegen müssen, welche insgesamt 30 bis 60 Minuten Zeit in Anspruch genommen hätten. Angesichts dieser empfohlenen Pausenzeit reduziert sich der Mehrzeitaufwand durch das Laden des Ioniq 5 mit der größeren Batterie und Allradantrieb auf nur noch 2-40 Minuten.

Die Ladekosten können aufgrund verschiedener Tarifsysteme der Ladestromanbieter stark variieren. So bietet viele Automobil-Hersteller Sondertarife für die Ladestationen an Ionity an, wohingegen man mit dem Ladetarif andere Anbieter an diesen Stationen erheblich mehr zahlen müsste. Auch standen an zwei Ladepunkten Stationen von verschiedenen Betreibern zur Verfügung. Ebenso haben wir die Ladestationen für die Route nicht basierend auf einen Betreiber zugeschnitten, welches man jedoch je nach Ladetarif hätte tun können.

Transparenzhinweis: Das Testfahrzeug wurde uns vom Hersteller Hyundai kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies inkludierte auch die Ladekosten an den Ladestationen durch Bereitstellung einer Ladekarte.

Der Nürburgring ist eine der traditionsreichsten Rennstrecken in Deutschland und bietet mit vielen Streckenabschnitten unterschiedlichen Rennklassen ein interessantes Angebot. So war im November dieser der Austragungsort des ecoGP, eine Rennserie bei der Teams aus verschiedenen Ländern mit Ihren Serienelektrofahrzeuge teilnehmen. Beim dort stattgefundenen 24h Rennen galt es dabei innerhalb der vorgegebenen Zeit die meisten runden zu absolvieren.

Die richtige Rennstrategie ist dabei entscheidend und nicht die alleinige Rundenzeit. So stand jedem Team die gleiche Ladeleistung von 22 kW zur Verfügung. An welchem Punkt man lädt, zu welcher Geschwindigkeit man fährt und wie man auf das Wetter sowie die anderen Teilnehmer reagiert blieb dabei im Rahmen des Regelwerks den Teams selbst überlassen. So bildeten sich direkt zum Beginn des Rennes bereits einzelne Gruppen, welche hintereinander fuhren. Andere wiederum fuhren mit höherer Geschwindigkeit und mussten dazu jedoch Überholmanöver vornehmen, welche tendenziell mehr Meter an Strecke bedeutet haben. Wichtig ist dies, da am Ende des Rennens nicht die Wegstrecke sondern die Anzahl der meisten Runden entscheidend ist. Hinzu kommt natürlich noch die Wahl der Geschwindigkeit allgemein und der damit verbundene Verbrauch.

Im folgendem Video ist eine Zusammenfassung des Rennens zu sehen:

Hier einige unserer Impressionen vom Rennen:

Vor kurzem konnten wir uns vom derzeit größten Ladepark Europas, gemessen an der Anzahl an Ladepunkten, in Zusmarshausen einen eigenen Eindruck machen. Der hier von dem Fahrzeugeinrichter Sortimo erbaut und betriebene genannte „Sortimo Innovationspark“ verfügt derzeit über 72 DC Ladepunkte. Sortimo gibt an mit dem derzeitigen Ausbaustand bis zu 2.000 Elektrofahrzeuge am Tag laden zu können.

Zum Einsatz kommen an diesem Standort keine klassischen Ladestationen wie man sie von anderen Ladeparks kennt. Stattdessen gibt es zwei Formen von Ladepunkten. Am äußeren Rand des Ladeparks befinden sich Ladepunkte mit einem flexiblen Arm, welcher aus dem Boden kommt. An diesen kann mit bis zu 140 kW geladen werden. Unter der Dachkonstruktion des „Campus“ befinden sich weitere Ladepunkte. Diese bieten sogar eine Ladeleistung von 475 kW und sind somit auch für LKW und Busse interessant. Die Ladekabel sind dabei an der Decke montiert, so dass einem ein möglichst großer Spielraum beim Anstecken ans Fahrzeug ermöglicht wird. Zusätzlich erkennt der Ladepunkte, wenn ein Auto unter ihm geparkt hat und fährt das Ladekabel weiter nach unten, so dass man eine höhere Flexibilität des Kabels hat beim Einstecken ins Fahrzeug.

Das Laden an den Ladepunkten erfolgt mit Hilfe der eLoaded App, das klassische Roaming über andere Anbieter wird hier nicht angeboten. Bezahlt werden kann hierbei mit PayPal oder per Kreditkarte. Wer sich die App nicht runterladen möchte, kann in den Tankshop gehen. Hier ist ebenfalls das Starten und Beenden des Ladevorganges mit PayPal oder Kreditkarte möglich. Für die Zukunft ist zudem auch die Zahlung mit anderen Zahlungsmethoden angedacht.

Auch bei dem Preismodell geht der Innovationspark neue Wege, statt einem fixen Preis pro kWh, zahlt man für die maximale zur Verfügung stehende Leistung. Sollte eine schnellere Ladung erwünscht sein, bedeutet dies einen höheren Preis, als wenn man beispielsweise während des Ladevorganges das sich vor Ort befindliche Restaurant besuchen möchte und eine niedrigere maximale Ladeleistung wählt. Die Bereitstellung von Leistung ist ein wichtiger Bestandteil in den Entstehungskosten von Strom, was mit diesem Preismodell dem Kunden vermittelt werden kann.

Auch bei dem Preismodell geht der Innovationspark neue Wege, statt einem fixen Preis pro kWh, zahlt man für die maximale zur Verfügung stehende Leistung. Sollte eine schnellere Ladung erwünscht sein, bedeutet dies einen höheren Preis, als wenn man beispielsweise während des Ladevorganges das sich vor Ort befindliche Restaurant besuchen möchte und eine niedrigere maximale Ladeleistung wählt. Die Bereitstellung von Leistung ist ein wichtiger Bestandteil in den Entstehungskosten von Strom, was mit diesem Preismodell dem Kunden vermittelt werden kann.

Außerhalb der Testphase, in der der Strom noch pauschal 35 Cent/kWh unabhängig von der maximalen Ladeleistung kostet, werden zukünftig folgende Strompreise abgerufen:

Gerne beraten wir zudem auch über die verschiedenen Ladeleistungen und Ladekurven von Elektroautos, senden Sie uns dazu einfach eine Anfrage über unser Kontaktformular.

Auch das Team von Galileo hat vor kurzem einen Videobeitrag zum Sortimo Innovationspark in Zussmarshausen veröffentlicht:

Vor einigen Tagen war es soweit, der erste innerstädtische Schnellladepark in Konstanz ist in Betrieb gegangen. Betrieben wird dieser von dem Betreiber ARAL pulse, welcher in ganz Deutschland derzeit sogenannte Hypercharger an ARAL Tankstellen baut und eröffnet. Die hier verbauten Hypercharger liefern eine Ladeleistung von bis zu 300 kW über den europäischen Schnellladestandard CCS. Doch auch Nutzer älterer E-Fahrzeuge, welche noch mit den CHAdeMO Schnellladesystem ausgestattet sind können in der Regel an den Ladestationen von ARAL pulse laden. Die Ladung erfolgt hierbei mit maximal 100 kW.

Insgesamt können an der Station in der Opelstraße 1 in Konstanz 4 Elektroautos gleichzeitig laden. Die Ladeleistung von 300 kW steht dabei an jeder Station dynamisch zur Verfügung. Lädt ein Fahrzeug beispielsweise mit 75 kW, steht dem anderen 225 kW an der Säule zur Verfügung.

Eine weiteres Aushängeschild für die hier installierten Stationen ist die integrierte Kartenzahlung mit Belegversand. Nutzer können daher auch ohne vorherige Registrierung mittels Ihrer Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Play bezahlen und laden. Jedoch gibt es hierbei zu beachten, dass das Laden über einen Ladestromvertrag ggf. günstiger sein kann. Das sogenannte AdGoc Laden kostet hier 0,69 € / kWh (Stand 16.11.21). Geladen wird zudem mit 100 % Ökostrom.

Jens Bierkandt war einer der ersten in Europa und im Landkreis Konstanz, welcher vor wenigen Wochen sein neues Tesla Model Y in Empfang nehmen durfte. Mit der Auslieferung dessen wird der Dipl. Elektrotechniker Bierkandt absofort die Mobilitätswende aktiv unterstützen. „Umwelt- und Klimaschutz muss nicht nur von oben kommen, sondern auch von unten!“ so der E-Fluencer aus dem Landkreis Konstanz.

Herr Bierkandt fährt jedes Jahr etwa 10.000 km, welche ab sofort mit dem Tesla Model Y rein elektrisch absolviert werden. Auch ging es bereits kurz nach der Auslieferung auf Urlaubsreise nach Tirol. Reichweiten Angst hatte Herr Bierkandt keine, die bestehende Ladeinfrastruktur ist zudem bereits heute ausreichend ausgebaut. So verfügen zunehmend mehr Hotels eine Ladestation, an der während des Aufenthaltes geladen werden kann. Der Besuch einer Schnellladestation für den Fahrtantritt zurück nach Hause entfällt somit.

Auch Zuhause hat Herr Bierkandt bereits eine Ladestation für seinen Tesla Model Y installiert. Die sogenannten Wallboxen werden derzeit mit 900 Euro im Rahmen des KfW Förderprogrammes 440 gefördert. Darüber hinaus ist das Haus zusätzlich mit einer Solaranlage zur dezentralen Erzeugung von Strom aus erneuerbarer Energien ausgestattet.

Die Wahl auf das Model Y viel für Herrn Bierkandt sehr leicht, so ist für ihn Tesla weiterhin ein Pionier auf dem Markt der Elektromobilität. Auch die Visionen des Mitbegründers und CEO von Tesla, Elon Musk, findet Herr Bierkandt sehr unterstützenswert.

Als E-Fluencer hat Jens Bierkandt auf seinem gleichnamigen YouTube Kanal auch bereits ein Video zu seinem neuem Elektrofahrzeug hochgeladen:

Wir wünschen Herrn Bierkandt für die Zukunft alles Gute auf seinen Fahrten mit seinem neuem Tesla Model Y!