Mobilität ist ein Grundbedürfnis und ein wichtiger Baustein der sozialen Teilhabe. Für so eine große gesellschaftliche Transformation, wie die der Energie- und Mobilitätswende, hilft ein klarer Blick auf die Fakten. Hierbei werden die wichtigsten Fakten der E-Mobilität betont. Denn die Elektromobilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Antriebs- und damit der Mobilitätswende. Zwei Drittel der gesamten Emissionen des Verkehrssektors entstehen aufgrund des motorisierten Individualverkehrs.

Roldany Gutierrez, E-Mobilitätsberater der Energieagentur Kreis Konstanz, hört zwar immer öfter, dass Menschen Teil der elektromobilen Zukunft werden möchten. Jedoch gibt es bei der E-Mobilität oft Vorbehalte, Zweifel und Wissenslücken. Zum Beispiel bei Kosten, Betrieb und Effizienz der Technologie. Der folgende Faktencheck bietet eine aktuelle und ganzheitliche Betrachtung mit den 10 wichtigsten Fragen zur Elektromobilität.

- Sind Elektroautos klimafreundlicher als Verbrenner?

Elektrofahrzeuge fahren lokal emissionsfrei, sie stoßen weder CO2 noch gesundheitsschädliche Stickoxide oder Feinstaub aus. Das verbessert die Lebensqualität und unterstützt den Klimaschutz. Bei überwiegender Nutzung von Ökostrom, weisen Elektroautos schon nach ca. 40.000 Kilometer Fahrleistung eine positive Klimabilanz auf. Zu Beginn der Nutzungsphase liegen Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) allerdings bei den Treibhausgas-Emissionen noch höher als vergleichbare Verbrenner. Der Grund dafür liegt in der CO2-intensiven Batterieherstellung, die erst nach einer gewissen Fahrleistung ausgeglichen wird, da die Emissionen während der Nutzungsphase deutlich geringer sind.

- Sind Elektroautos effizienter als Verbrenner?

Elektrofahrzeuge sind deutlich energieeffizienter als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, da elektrische Antriebe einen drei- bis viermal höheren Wirkungsgrad haben. Darüber hinaus können Elektrofahrzeuge bei Bremsvorgängen, über die sogenannte Rekuperation, teilweise die Bewegungsenergie wieder in Strom für die Batterie zurückgewinnen. Der Gesamtenergiebedarf ist bei verschiedenen Antriebsarten für Produktion, Transport, und Fortbewegung bzw. Antrieb sehr unterschiedlich. Beim Antrieb durch Verbrennungsmotoren geht beispielsweise viel Energie in Form von ungenutzter Abwärme verloren, es kann dabei schon fast von einer fahrbaren Heizung gesprochen werden.

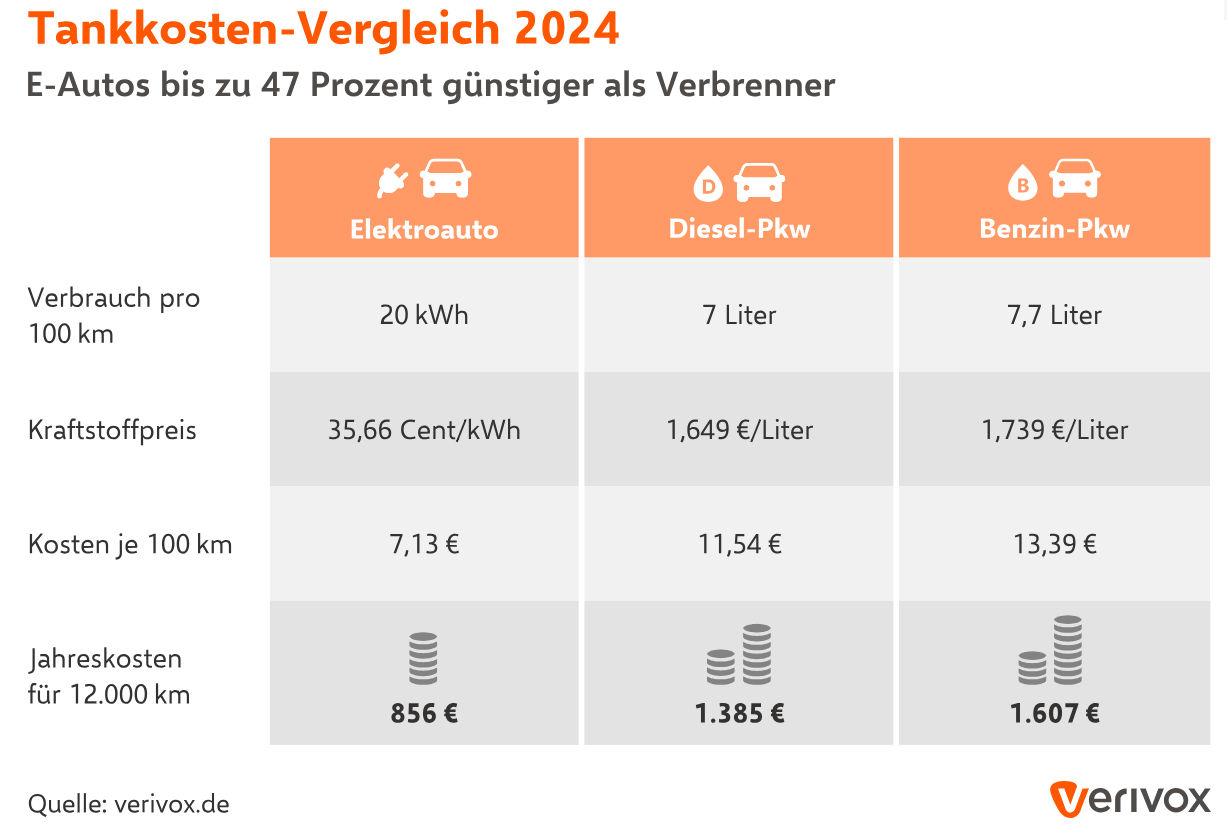

- Sind Elektroautos oder Verbrenner günstiger?

Elektrofahrzeuge haben niedrige laufende Kosten und weniger Verschleißteile. Betriebskosten (Kraftstoff bzw. Strom), Reparaturkosten, Steuern und Versicherungen machen den größten Teil der Gesamtkosten eines Fahrzeuges aus. Das bedeutet über die gesamte Lebensdauer haben Elektrofahrzeuge einen klaren ökonomischen Vorteil gegenüber Verbrennern. Für Elektrofahrzeuge gilt nämlich bis Dezember 2030 noch eine Steuerbefreiung, wenn die Erstzulassung bis Ende 2025 erfolgt und danach wird eine Ermäßigung von 50% gewährt. Außerdem wird 2027 der nationale Emissionshandel für Gebäude und Verkehr in den EU-Emissionshandel übergehen, daher ist durch die neue CO2-Bepreisungsmethode mit deutlichen Kostensteigerungen bei Diesel und Benzin zu rechnen.

Und zu guter Letzt erhalten Unternehmen aktuell nationale und regionale Förderungen bei der Anschaffung von batterieelektrischen Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur. Zum Beispiel der Förderkredit Nr. 293 der KfW für emissionsarme Fahrzeuge (E-Pkw, E-Nutzfahrzeuge, E-Busse) und Ladeinfrastruktur oder die Förderprogramme vom Land für E-Pflegefahrzeuge, E-Taxis, E-Mietwagen, E-Nutzfahrzeuge bzw. für Ladeinfrastruktur und Elektroinstallation (Charge@BW).

- Gebrauchte Elektroautos – eine gute Entscheidung?

Das Angebot von gebrauchten Elektroautos wird stetig größer und die Preise sinken. Entgegen den Befürchtungen der Käufer, weist das teuerste Bauteil eines Elektrofahrzeugs, die Batterie, eine hohe Lebensdauer auf. Untersuchungen ergaben in den meisten Fällen noch ca. 80 % der Ladekapazität nach 170.000 Kilometer. Die Batteriehersteller geben in der Regel eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern an. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter für Batterietests, die im Rahmen einer Testfahrt den Gesundheitszustand der Batterie ermitteln. Auf so ein aktuelles Testzertifikat mit Angabe der prozentualen Ladekapazität sollte vor dem Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs bestanden werden.

- Schränken mich Ladedauer und Reichweite von Elektroautos ein?

Aktuell können die meisten E-Fahrzeuge zwischen 200 und 500 Kilometer ohne Zwischenladen zurücklegen. Es gibt sogar E-Fahrzeuge, die bis zu 790 Kilometer Reichweite ermöglichen. Da ca. 94 % aller Pendlerstrecken unter 50 Kilometer liegen, bieten E-Fahrzeuge in der Realität genügend Reichweite. Eine vollgeladene durchschnittliche Batterie reicht aus für eine ganze Woche ohne Nachladen bei einer Tagesstrecke von ca. 36 Kilometer. Wichtig zu wissen ist, dass kalte Außentemperaturen einen Mehrverbrauch bei E-Fahrzeugen nach Messungen des ADAC von 25 bis 31 % aufzeigen. Aber auch der Realverbrauch von Verbrennerfahrzeugen liegt ca. 14% höher als die angegebenen Testwerte.

Bei der Ladedauer von E-Fahrzeugen gibt es ebenfalls deutliche Verbesserungen und technologische Entwicklungen. Die meisten verkauften E-Fahrzeuge erreichen nach einer Ladezeit von 10 Minuten an einem Schnellladepunkt von 300 kW zwischen 87 und 142 Kilometer Fahrreichweite.

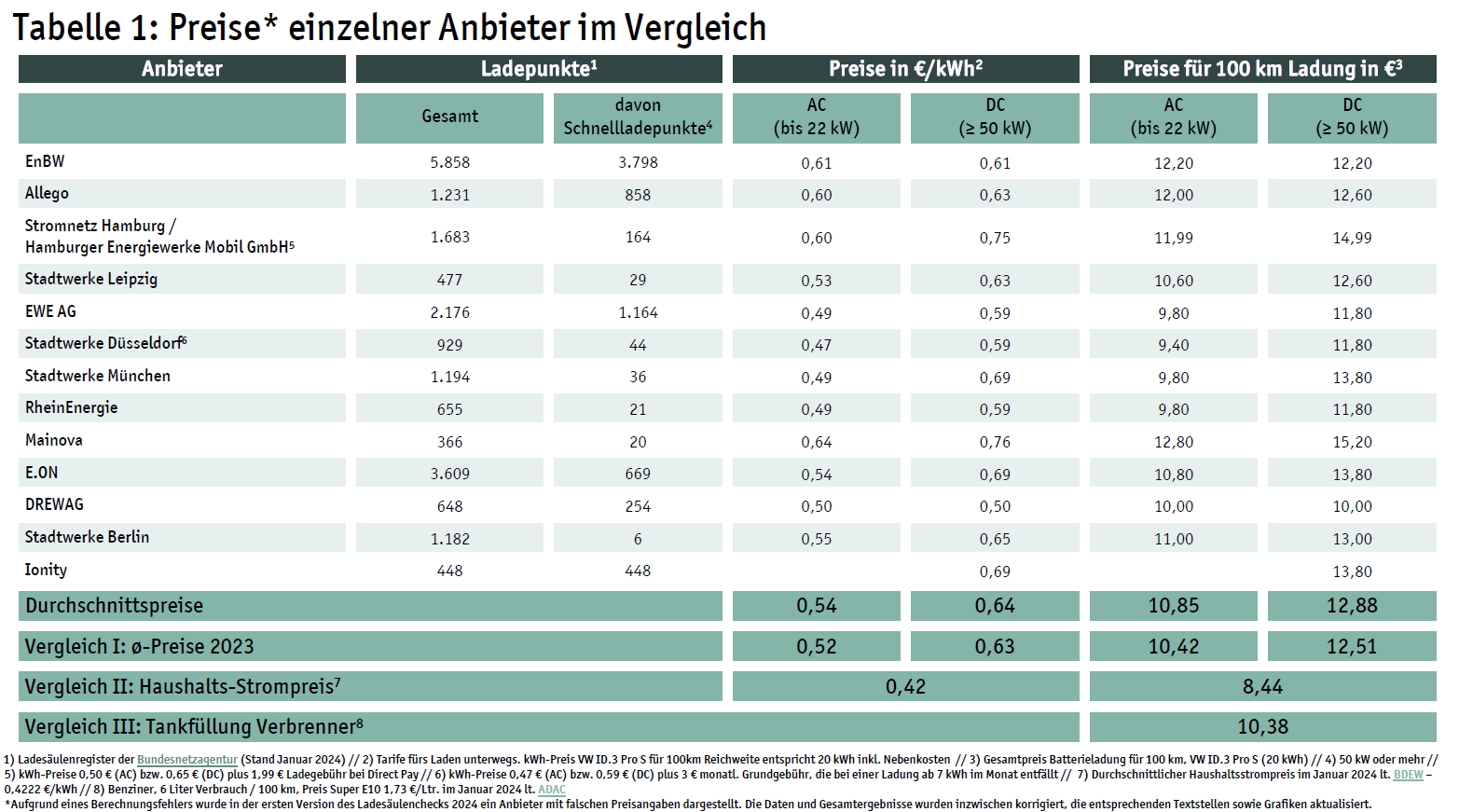

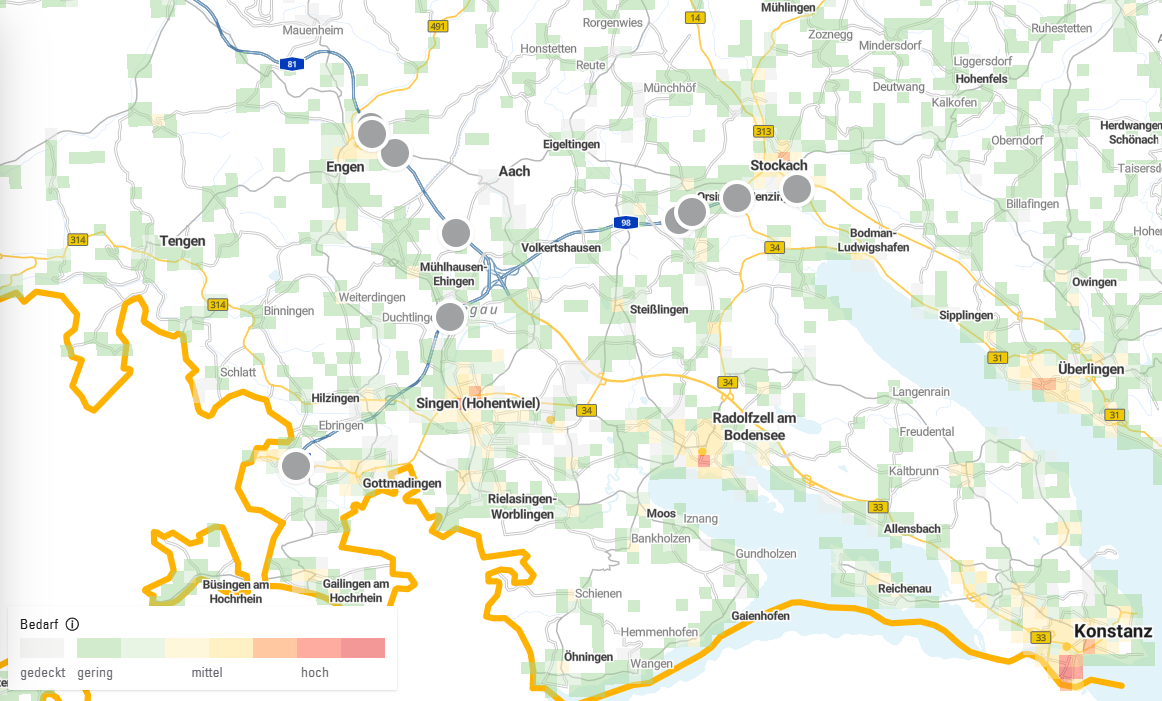

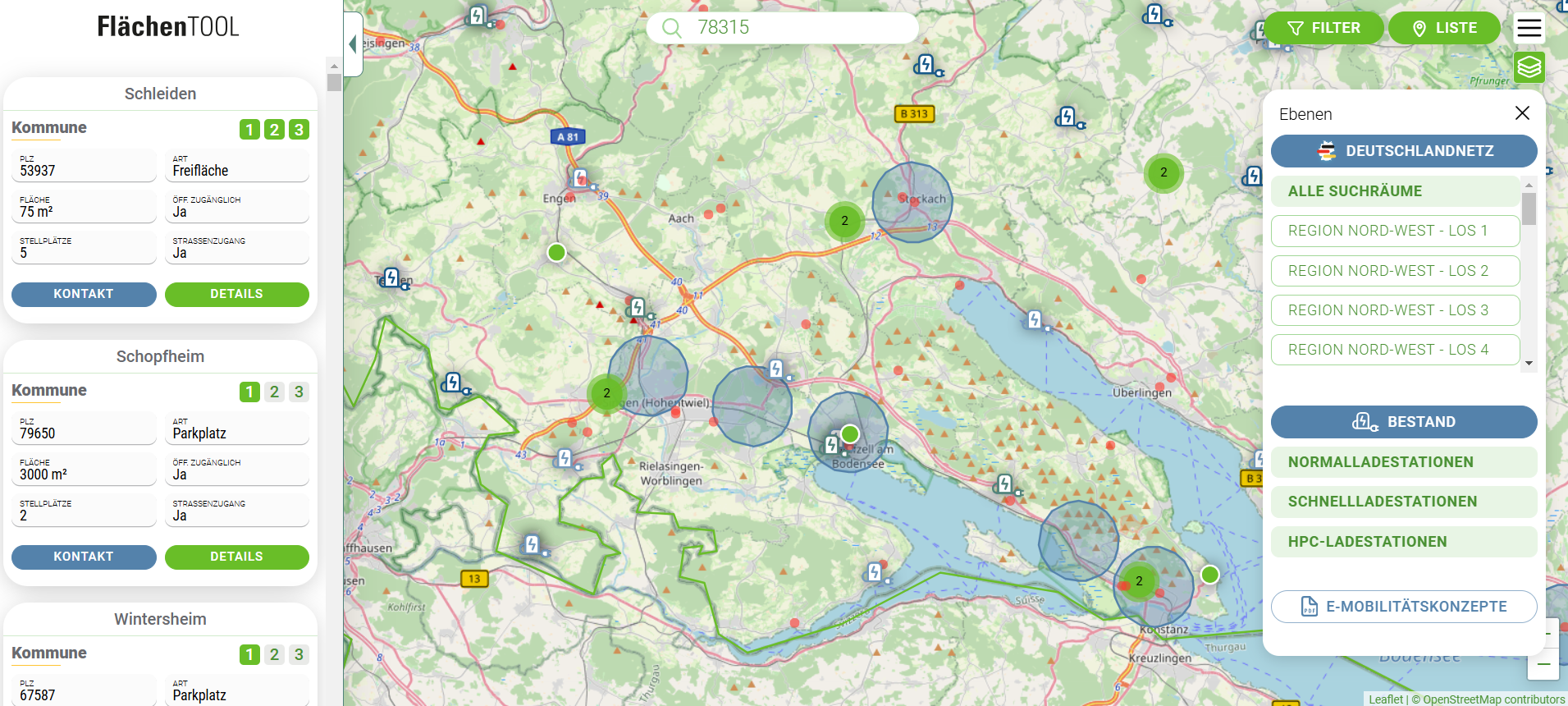

- Gibt es genug Ladeinfrastruktur?

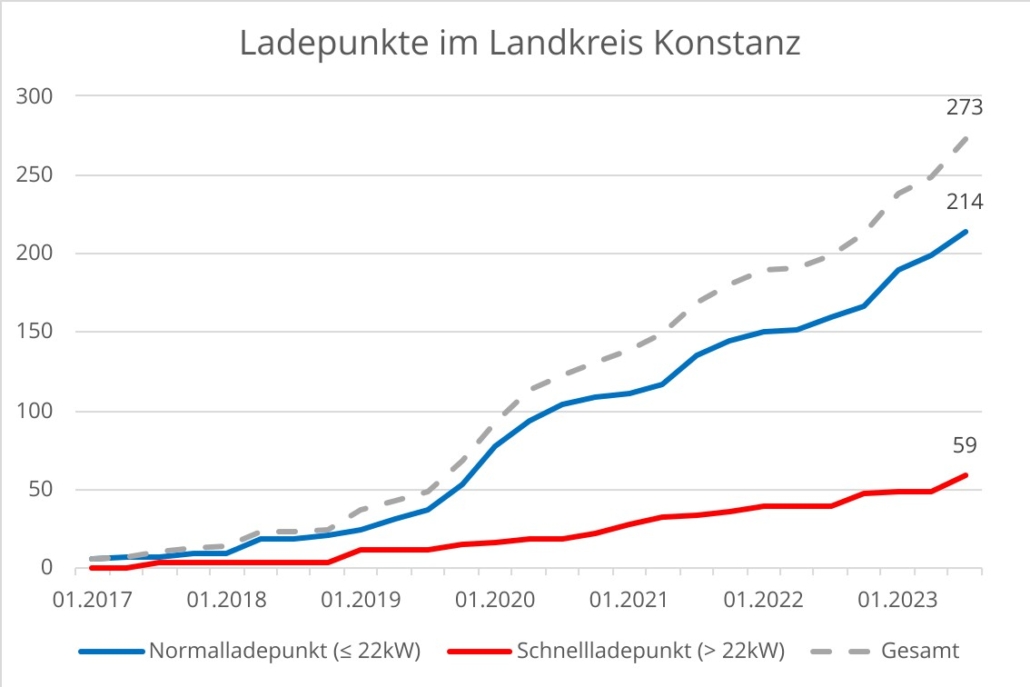

Die Zahlen an öffentlichen Lademöglichkeiten steigen bundesweit sowie im Landkreis Konstanz progressiv an. Stand Juli 2024 gab es 434 öffentliche Ladepunkte im Landkreis Konstanz, 102 davon waren Schnellladepunkte. Dazu waren insgesamt 5.679 vollelektrische E-Fahrzeuge im Landkreis zugelassen. Das entspricht einem Verhältnis von 13 Elektrofahrzeugen pro öffentlichem Ladepunkt. Damit ist der Landkreis Konstanz schon recht nah am von der Europäischen Union formulierten Ziel von einem Ladepunkt je zehn Elektroautos. Dennoch ist mit steigenden Absatzzahlen auch der Ausbaubedarf von Ladeinfrastruktur bis 2030 noch sehr groß. Hierzu unterstützen Förderprogramme vom Land wie Charge@BW und nationale Vorgaben wie das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz („GEIG“) den Ausbau von Ladeinfrastruktur. Damit wird das Laden von E-Fahrzeugen zu Hause, am Arbeitsplatz oder bei alltäglichen Erledigungen erleichtert. Das GEIG regelt zum Beispiel die erforderliche Ladeinfrastruktur bei neugebauten Wohn- und Nichtwohngebäuden. Dazu muss laut Gesetz ab 2025 jedes Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Stellplätzen mit mindestens einem Ladepunkt ausgestattet sein.

- Reichen Strom und Netzkapazitäten für eine vollständige Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs?

Aktuell gibt es in Deutschland 1,4 Mio. E-Fahrzeuge, die ca. 0,7% des Gesamtstromverbrauches ausmachen. Eine vollständige Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs würde den Anteil auf ca. 7,15% ansteigen lassen. Es ist unbestritten, dass für die Antriebswende von Verbrenner auf Elektromobilität ein Mehrbedarf an Strom benötigt wird. Es müssen dazu auch noch dringend nötige Investitionen in den lokalen Netzausbau und Modernisierungen des Stromnetzes getätigt werden. Jedoch ermöglicht der Einsatz von intelligentem Lademanagement, Verbrauchsspitzen und Engpässe zu vermeiden.

Zudem ist die Kombination von Photovoltaik-Anlagen und Ladeinfrastruktur für die Stabilisierung der Stromnetze von großer Bedeutung. „Ein Schlüsselfaktor der Energie- und Verkehrswende ist die Kombination von Ladeinfrastruktur mit Photovoltaik bei Unternehmen, um den Sonnenstrom vom Tag in die Nacht zu verschieben“, erklärt Dipl.-Ing. Architekt Gerd Burkert, Geschäftsführer der Energieagentur Kreis Konstanz. „Die Angestellten können den ganzen Tag Solarstrom ernten und diesen zukünftig dann am Abend und in der Nacht in ihren Häusern und Wohnungen direkt aus dem Auto heraus verbrauchen.“ Gerd Burkert ergänzt: „Gerade lange Stand- bzw. Ladezeiten am Arbeitsplatz, weite Pendelstrecken im ländlichen Raum und ein hoher Anteil an Erneuerbaren Energien durch Photovoltaik auf Parkplätzen und großen Unternehmensdächern machen Elektromobilität erst wirtschaftlich.“

- Welche Rolle spielen Rohstoffe bei der Herstellung von Batterien?

Zuallererst sind genügend Ressourcen für die weltweite Pkw-Elektrifizierung vorhanden. Außerdem können die wichtigsten Rohstoffe für die Batterien von E-Fahrzeugen wie Kobalt, Lithium und Nickel sehr gut recycelt werden. Wir erleben aber auch die Entwicklung neuer Technologien wie zum Beispiel die Natrium-Ionen-Batterie und die Feststoffbatterie. Diese vermeiden negative ökologische und soziale Auswirkungen, da sie auf Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer und Nickel verzichten.

Um die Lebensdauer zu verlängern, können die Batterien von E-Fahrzeugen nach ca. 8 Jahren oder 170.000 km Fahrleistung weitere 10 Jahre als stationärer Zwischenspeicher verwendet werden.

Oft wird auch vergessen, wie viele Rohstoffe für die Förderung von Erdöl benötigt werden. Täglich werden weltweit 17,5 Mrd. Liter Öl verbraucht, wobei dafür 46 Mrd. Liter Wasser benötigt wird. Das sind bei einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 17.000 Liter über die gesamte Lebensdauer eines Verbrennerfahrzeugs dann ca. 45.000 Liter Wasser. Für das in einer Batterie von 60 kWh Energiegehalt verwendete Lithium werden, je nach Abbaugebiet, hingegen zwischen 2.400 und 12.000 Liter Wasser verbraucht. Das sollte natürlich auch durch nachhaltigere Rohstoffversorgung (Responsible Mining) zukünftig noch verbessert werden.

- Sind Elektroautos so sicher wie Verbrenner?

Nach Angaben des amerikanischen Versicherungsunternehmens AutoinsuranceEZ brennen pro 100.000 verkauften Fahrzeugen 1.539 Verbrenner, aber nur 25 E-Fahrzeuge. Weiterhin hat eine Untersuchung der schweizerischen Eidgenössichen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) gezeigt, dass Elektrofahrzeuge nicht intensiver brennen als herkömmliche Fahrzeuge.

Auch der Deutsche Feuerwehrverband sieht bei E-Fahrzeugen keine höhere Gefährdung bezüglich Unfall-Folgebränden im Vergleich zu Verbrennerfahrzeugen, da der gestiegene Kunststoffanteil in modernen Fahrzeugen ausschlaggebend ist für die höhere Rauch- und Wärmefreisetzung.

In Crashtests und bei Testszenarien des ADAC und des European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) erreichen Elektrofahrzeuge, trotz des höheren Gewichts, genauso gute Ergebnisse wie herkömmliche Verbrennerfahrzeuge. Der ADAC zeigt sogar, dass E-Fahrzeuge aufgrund des einfacheren Aufbaus von Elektromotor und Antriebsstrang bezogen auf den Antrieb weniger pannenanfällig sind.

- Welche Auswirkungen hat Elektromobilität auf den Wirtschaftsstandort Deutschland?

Die Transformation der Energieversorgung und die Antriebswende bieten vielfältige Chancen trotz klaren strukturellen Veränderungen. In Baden-Württemberg ist die Automobilindustrie der zweitgrößte industrielle Arbeitgeber. Sie beschäftigt hier ca. 217.000 Menschen und ist 2022 mit ca. 135 Mrd. Euro die umsatzstärkste Branche gewesen.

Ein konsequenter und schneller Hochlauf der Elektromobilität bietet die Chance, dass sich unsere Region als Standort für Elektromobilität sowie autonomes Fahren etabliert. Die Art der Beschäftigung wird sich von klassischer Automobilindustrie zu einer Industrie mit Batterieproduktion und Ladeinfrastruktur ändern. Dabei besteht sogar das Potential eines leichten Arbeitsplatzwachstums.

Die gemeinnützige Energieagentur Kreis Konstanz bietet neutrale und kompetente Beratung für Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen im Landkreis Konstanz zu allen Themen rund ums Energiesparen und den Einsatz erneuerbarer Energien. Sie unterstützt Unternehmen bei der Transformation des Fuhrparkes auf elektrische Antriebe. Dabei werden Elektrifizierungspotenziale in Fahrzeugflotten ermittelt und eine Marktübersicht von E-Fahrzeugen und dazu passender Ladeinfrastruktur erleichtert die Entscheidung. Kombiniert mit dem Ausbau der Photovoltaik auf Dach-, Fassaden- und Parkplatzflächen kann ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet werden und Fortschritte beim Klimaschutz erreicht werden.